Dans

ma pièce la statue du Commandeur ne parle pas, ne marche pas et ne

va pas souper en ville [1].

Trivialité

terrestre, Leporello s'est plaint à l'avant-scène. Don Giovanni,

Donna Anna, le Commandeur sortent de nulle part, pour un Prologue

dans le ciel en plateau vide et nuages d'orage, représentation

du défi ironique lancé à la nature et au créateur. J'ai déjà

dit que Donna Anna fait pendant à Don Juan. Ne peut-on supposer

qu'elle est destinée par le Ciel à révéler à Don Juan la part

divine de sa propre nature, et, en l'arrachant au désespoir de ses

vains efforts, à le sauver par l'amour même dont Satan s'était

servi pour le corrompre ? [2]

L'homme

sans visage se démasque à l'agonie du Commandeur. Et les arbres

choient des cintres. Retour sur terre ?

Quelle

est donc la signification de ces arbres descendus, qui remonteront

d'un cran, puis de deux, découvrant leurs racines, avant de

disparaître à nouveau ? Allégorie d'un Don Giovanni s'enfonçant

progressivement six pieds sous terre ? mangeant déjà les arbres par

la racine depuis le tréfonds de l'enfer ? Opposition de l'immobilité

et de la frénésie du héros pris dans le vertige du temps qui

passe ? [3] La note d'intention sans intention laisse sur une

faim sylvestre.

Sur

un sol miroir où, du balcon, on pourrait voir sous les jupes des

filles, et dans de toujours très belles lumières de Jean Kalman, se

côtoient robes de soirée et pantalon de cuir, perruques poudrées

et costumes trois pièces, XVIIIe et années soixante.

Volonté d'intemporalité ou confusion de vestiaire ?

De

très beaux masques animaliers font irruption en trio au bal où l'on

ne danse ni ne contredanse ; et Don Giovanni donnera la sérénade à

la coulisse.

Les

figurants figurent et restent là, dans une absence de mouvement

incompréhensible, lorsque Don Giovanni indique aux uns (accennando

a destra) d'aller par ici et aux autres (accennando a

sinistra) d'aller par là.

Un

cimetière blanc meringue émerge des dessous, intrication étriquée

de tombes et de statues dont les cheveux (ou les cerveaux ?) leur

dégoulinent sur le visage, et dans lequel Don Giovanni et Leporello

essaient de se mouvoir, laissant vacant le reste du plateau.

L'ultime

dîner en forme de pique-nique, nappe par terre à cour et musiciens

de scène en dentelles, bas, perruques, mouches et lunettes de vue à

monture rouge sur des chaises d'époque à jardin, fait également

souffrir la statue du Commandeur et sourire le spectateur : lunettes

de piscine et costume farinés, elle doit traverser tout le plateau

pour atteindre son hôte, marchant comme un HRP2 mal programmé qui

se serait échappé de son portique.

À

l'ouverture, la basse ne traîne pas, la résonance d'une église,

d'une voûte ou d'un sépulcre [2] est gommée. L'orchestre

surélevé est souvent trop fort et les décalages entre fosse et

plateau, voire entre musique de scène et solistes, sont nombreux.

Don Giovanni est dans l'urgence, tempo non ha. Ses mots s'effacent

derrière la vitalité d'une « force qui va », à toute vitesse.

C'est d'ailleurs le seul élément que nous retiendrons de l'air du

champagne. Un simple tempo, presto, pour une unique

caractérisation [5] : de manière surprenante, Fin ch'han

dal vino est donné ici plutôt andante, par un galant

plus désabusé qu'énergique, comme s'il savait déjà qu'il

n'ajouterait pas une dizaine de noms à sa liste avant le matin.

Tamar

Iveri, qui avait donné une belle Vitellia dans la Clemenza

l'an passé n'est à l'aise ni dans la robe ni dans la voix de Donna

Anna, et crie désagréablement ses aigus. En revanche, Dmitry

Korchak, faux airs de Roberto A. dans un strict costume trois pièces,

réussit une vraie présence vocale et scénique en Don Ottavio.

Vannina Santoni fait une Zerline à peine coquine tandis que son

Masetto, Ipča Ramanovič, est un peu emprunté, plus timide en voix

et en jeu que lors de son récital (*).

Maité

Beaumont tire son Elvire tantôt du côté ridicule, tantôt du

côté du plus touchant pathétique [4] ; elle exagère justement

le trait de cette aristocrate dont le comportement extravagant est

inadapté à sa condition sociale [4]. On la préférait

cependant dans le travesti de Sesto.

Leporello

de secours le dimanche, Don Giovanni le mardi, Kostas Smoriginas a

l'audace, le physique et la voix qui font les futurs grands. Son

aisance scénique et son beau baryton séduisent immédiatement.

Troisième Leporello appelé en catastrophe et tout juste débarqué

de l'avion, Roberto de Candia endosse facilement le costume sur sa

rondeur bonhomme. Un peu tendu sur son premier air, il donne un

Catalogo peu théâtral, mais prend confiance ensuite.

Intégrant facilement la mise en scène – ce qui n'est guère

compliqué, les chanteurs étant souvent à la rampe face public –

il confère à la scène du balcon (ou plutôt de la passerelle) un

comique très réussi, en valet lourdaud singeant son maître.

En

2005 Don Giovanni réapparaissait après sa descente aux enfers,

enlaçant une jeune femme. En 2007, il ne réapparut point. En 2013,

il réapparaît de nouveau. Le mythe est éternel une fois sur deux.

Mais on ne sait toujours pas où vont les arbres.

[1]

Carlo Goldoni, Mémoires, Paris 1787. In Jean-Philippe

Grosperrin, Le code et la licence : Don Giovanni dans le système

théâtral des aristocrates, Journée d'étude « Don

Giovanni, les mille et trois visages d'un séducteur », Théâtre

du Capitole, 27 mars 2013.

[2]

E.T.A. Hoffmann, Don Juan. Contes – Fantaisies à la manière

de Callot, tirées du Journal d'un voyageur enthousiaste, 1808-1815.

Folio classique

[3]

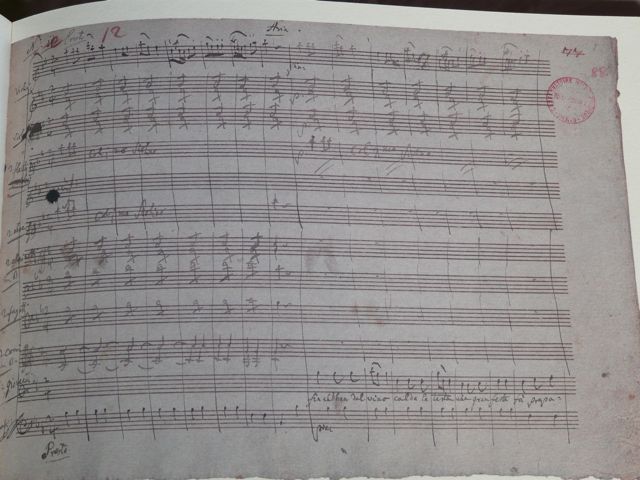

Gilles Cantagrel, L'ogre du temps. In G. Cantagrel, C. Massip

et E. Reibel, Don Giovanni, le manuscrit, Bibliothèque

nationale de France / Textuel 2005

[4]

Michel Noiray, Don Giovanni, Avant Scène Opéra n° 172, 1996

[5]

Emmanuel Reibel, Les

métamorphoses de Don Juan.

In G. Cantagrel, C. Massip et E. Reibel, Don

Giovanni, le manuscrit,

Bibliothèque nationale de France / Textuel 2005

Théâtre

du Capitole, 26 mars 2013

(*) Les Midis du Capitole, 21 mars 2013

(*) Les Midis du Capitole, 21 mars 2013